良くも悪しくも「嵐」は過ぎ去った。しかしそれは、私たちが災いから完全に逃れたということにはならなかった。戦局は日本人にとって決定的に不利になっていった。一九四二年はミッドウェー海戦での大敗北、ガダルカナル(フィリピン)における敗戦と不幸な結果で暮れた。かつての太平洋における日本軍の快進撃(それは実際、肝をつぶす破竹の勢いであった)は、すでに力尽きたと言うことができ、アメリカ軍は最初の敗北から完全に立ち直っていた。

私は、外国人を監視する特別高等警察(特高)の刑事が、ある晩、「日本は今まで前進を続けてきたが、これからはもっと態勢を強固にするため足下を固める必要がある。おそらく幾つかの陣地を放棄しなければならないだろう……」と言っていたのを覚えている。

このような言葉を聞いて私は心底驚いた。それはこれまで日本人の口に、ましてや警官の口に絶対に上らない言葉であったからだ。しかし私たちはその言葉の真意というものを、まだよく理解していなかった。

それから数カ月がたち、戦況がいっそう不利になってくるにつれて、私たちも神経質になり、こうした精神状態は知らず知らずのうちに拡散していった。教会の周辺には多くの軍需工場が建ち並んでいた。昼も夜も私たちは機関銃の試し射ちの音を聞き、家のすぐ近くを工員たちの群れが日に何度も往復するのを見ていた。まるで坩堝が沸騰するかのような激しい活動をしている巨大な工場群の真っただ中で、外国人が決して介入してはならないそうした活動の中心地に私たちは生きていたのだ。こうしたことは当然、特に先に記した一九四三年の九月から十月にかけての日本軍の大敗北の後では、ますます私たちの存在は神経質で疑い深くなった警察にとって、面倒な存在となっていた。

その警察の示唆によるものなのか、あるいは教会当局の勧めであったのか、あるいはその両方によるものだったかは分からないが、私たちがまた新しい住居を探さなければならなくなったことは事実である。

一九四四年、私たちは王子を離れて四谷に引っ越した。周囲に軍需工場が全くないその地域で、幸いなことに西洋風の立派で大きな建物と、倉庫や美しい庭のある家を見つけた。その上(これはとても重要なことであったが)、そこは私たちがついに入ることのできた「カトリック・プレスセンター」に近く、毎日歩いて何回も通うことのできる距離にあった。

センターの敷地で印刷を続けるために、私たちは王子の小さな印刷所をここに移した。資材、特に紙が極端に不足していたが、少なくとも、まだ私たちにできるわずかな仕事をするためであった。引っ越しは、機材の大部分をリヤカーで運ぶという、忘れ難いものとなった。ミケーレ修道士は何日もかけて、当時私たちの修道院に住んでいた安藤君という若者の手伝いだけで、何キロもの距離をリヤカーを引っ張らなければならなかった。しかしそのころはまだ、王子教会は閉鎖されていなかった。

引っ越しは五月の末に終わったが、私は六月の終わりまで王子にとどまっていた。そして、「カトリック・プレスセンター」で仕事を始めるため四谷に行っていたパウロ神父が王子に戻ってきた後になって、ようやく私は新しい住まいに移動した。

一九四四年七月、南京(中国)からテスティ・ヴィンチェンツォ神父が日本語の勉強のために到着した。日本軍が中国に長期間腰を据えることを決めたと思われたので、好むと好まざるとにかかわりなく、彼は日本当局と関係を持たなければならなかったのである。テスティ神父の滞在はいろいろな機会において、本当に有益であった。彼は日本人教師の指導で日本語の勉強をしながら、印刷工場で校正の手伝いをしてくれた。ちょうどその時、私たちは外国人向けの大きな『仏日辞典』(フランス語による日本語辞典)の組版作業をしていた。それは戦争で仕事を継続できなくなった印刷業者から、他の印刷機械と共に引き継いだ仕事だった。すでに始まっていた組版の仕事は一九四五年、アメリカ軍の爆撃によって印刷工場が完全に破壊されるまで続いた。

その他に印刷工場にとって助けとなったのは、イタリア大使の要請で私たちの家に滞在していた二人のイタリア人船員であった。それは一九四三年の終わりごろであった。

この二人の立派な人物は泊めてくれたお礼として、彼らの最善を尽くしてくれた。

印刷工場での校正の手伝いのほかに、テスティ神父には物的な援助、簡単に言うと私たちの共同体のための食料を調達してくるという特別な才能があり、それはとてもありがたかった。なぜなら今や、日本国民すべてにとって、生き延びるということがますます困難になりつつあったからである。米やパンの配給量はいっそう少なくなり、自由市場から食料は姿を消し、野菜も配給になり、食欲(いや、「飢え」と言おう!)を和らげるためには絶対的に量が足りなくなっていたのだ。事実、私たちは「飢餓」という門の入り口に立っていた。食卓では、隣の人のお皿に注目しながら食べるほどだった!

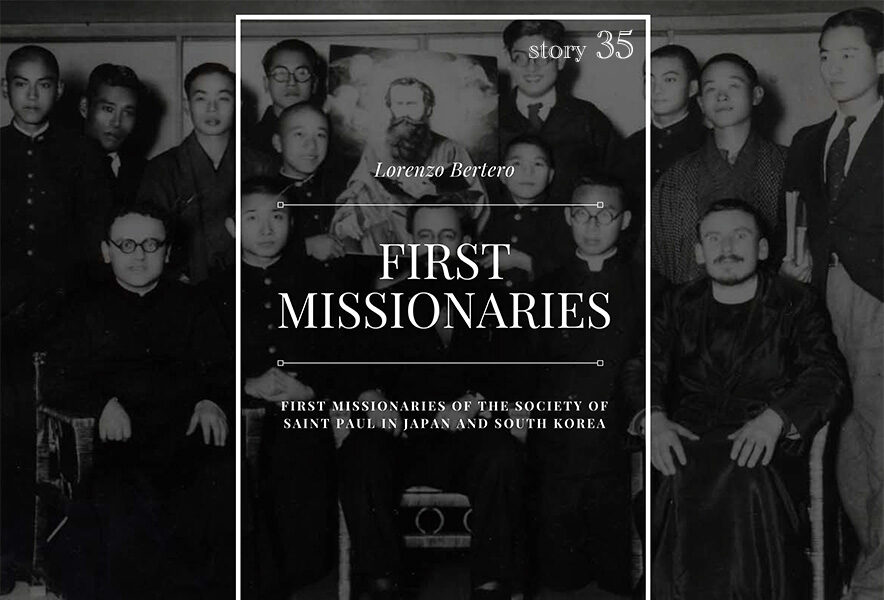

こうした状況下では、どんな援助であろうと喜んで受けるのは当然であり、テスティ神父は知人を介して、私たちの食料不足を大いに補ってくれたのである。何とか生き延びてはいたが、当時、キエザ神父が撮った一枚の写真には恐ろしいほどにやせた私たちの顔が写っている。

一九四四年八月二十日、私たちは聖パウロ修道会の日本創立三十周年を祝った。この祝典にはパウロ・マレラ教皇使節も列席され、私たちはしばしの間、戦争と現在の窮乏状態を忘れようと努めた。しかし思い浮かぶのは、その他の祝日の色あせた、漠然としたイメージだけであった。それでも愉快なことがなかったわけではない。聖堂での祭儀の間、キエザ神父は聖堂の奥の方にひざまずいて、記念の写真を撮ろうとしていた。しかし撮影のための十分なスペースがなかったので、彼は庭に出て、開いた窓から聖堂の内部をカメラに収めなければならなかった。マレラ教皇使節は自分の背後のこうした動きに気づくと、振り向いて独特の鼻声で煩わしそうにこう言われた。

「何をしたいのかね? 教皇使節の尻でも撮りたいのか?」。

要するに「創立三十周年記念」は、私たちにとって楽しいひとときであった。しかし、それは共同体を襲う切迫した暗い日々を前にした、最後の明るい陽光でもあったのだ。

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年