一九四二年と一九四三年の大部分は、まだかなり順調だった。戦争は日本の指導者たちの考えや計画どおりには進んでいなかったが、私たちは一般の日本国民と同様、そのことを全く知らず、気づいてもいなかった。一九四二年四月十八日の空襲(注)以後は米軍機の襲来もなく、生活必需品はいろいろと不足し、欠乏してはいたが、日常の生活はまだ正常だった。パガニーニ神父とキエザ神父と私は、日本政府のラジオ局で日給の仕事を続けていたが、その給料は共同体のためには決して十分と言えなかった。教会での仕事は、少なくとも表面上は以前と変わりなく続いていた。しかし信徒の数は日を追うごとに減少していった。ある人たち、星村忠雄神学生、岳野恭一伝道士などは軍隊に召集され、生きて再び日本に帰ることはなかった。またある人たちは、もっと安全に生活できると思われる田舎に疎開して行った。さらに別の人たちは、私たち宣教師がいるために教会に来ることが困難になっていた。すなわち私たちは外国人で、警察が特別に監視に目を光らせていたので、私たちと接触することは日本人にとって、大きな危険を冒すことになるからであった。

監修者注:ドゥーリトル空襲

第二次世界大戦中の1942年4月18日、アメリカ陸軍航空軍の爆撃機(空母から発進)が、初めて日本本土を空爆した。この事件は、「神国・日本」は絶対に攻撃されないと信じ込んでいた日本国民に大きな衝撃を与えた。この空爆は、爆撃機隊の指揮官ジミー・ドゥーリトル中佐の名にちなんで「ドゥーリトル空襲」と呼ばれた。

とにかくこの時期(一九四二年の待降節から一九四三年九月まで)は、日本語を学ぶためのよい機会であった。岳野伝道士が軍隊に召集されるまでの間、私をよく助けてくれた。彼は日本語を懸命に学ぶ私にとって、最高の練習相手だった。ただ、それからずいぶんと年月がたった今、タイプライターで打って大切に保管していた当時の説教の内容を読み返すと、思わず笑い出してしまうような、変てこな日本語であった。

一九四三年九月、予想もしなかった最初の「雷雨」が発生した。いわゆる日独伊の「三国同盟」からのイタリアの離脱である。日本の人々は叫んだ、「裏切りだ!」と。

九月十日の朝八時半ごろだった。私はヒゲを剃るための準備をしていた。何気なく窓から外を見ると、見知らぬ男が家と印刷所の間の狭い隙間を通り抜けて、中庭に入り込もうとしているのが見えた。その見知らぬ男は私に気づくと立ち止まり、ジロジロと無遠慮に私を見た。私も彼を見つめた。そして彼に「何か用か」と尋ねようとしたその時、私は誰かに応接室に呼ばれた。かみそりとタオルを置いて私は応接間に向かった。応接室はパウロ神父の事務室にも使われていたのである。そこにはすでに、パガニーニ神父とキエザ神父、そしてミケーレ修道士が来ていた。パウロ神父は、朝早く「カトリック・プレスセンター」に出かけていて留守であった。

あの歴史的な朝、パウロ神父は緊急の電話で修道院に呼び戻された。応接室には見たことのない男たちがいた。私はすぐに彼らが王子警察署の署長と二人の警官だと分かった。私が部屋に入った時、署長はもう話し始めていた。パガニーニ神父が私に、事態をかいつまんで説明した。すなわち、イタリアが戦闘を中止し分離休戦を願い出た。こうしてイタリアは、日本とドイツとの同盟関係を裏切ったのだと。署長は続けて、日本政府はイタリア人を裏切り者と見なし、決定的な措置が取られるまで、お前たちは自分たちの管轄下に置かれる。すなわち、お前たちは警官の同伴がなければ外出することができず、他人の訪問を受けることも電話をかけることもできなくなる。幼稚園と教会は新たに命令が出るまで閉鎖される。この命令が厳格に守られるよう警官が一人、常時、修道院の門に見張りとして残ることになる、と。パウロ神父が戻った時、彼も署長の説明をじっと我慢して聞いていなければならなかった。それは私たちの共同体の責任者にとって、極めて厳しい通達であった。

しかし、すぐにも解決しなければならない緊急の問題があった。それは私たちのうちの三人は、NHK(日本放送協会)に勤務していたのだ。外出できないというのなら、いったいどうやって仕事に行くことができるだろう? その解決策として、私たち三人が交代でNHKに出勤すること、一人ひとりには往きも帰りも警察官が同伴するというものであった。パガニーニ神父が最初にこの方法をやってみた。彼は制服姿の警官に尾行され、警官は満員電車の中で影のように神父に付き添った。「まるで監獄に連行される犯罪者のようにして勤務先に通うのは嫌だ!」と、パガニーニ神父は抗議した。

そこで警察は方法を変え、放送局に同行する際には私服の警察官を同行させることにした。しかし、修道院の門の前には、いつも拳銃を携行した警官がいる。一定の時間に交代しての警察の「監視活動」は、昼夜途切れることなく継続していた。

門前の警備に当たっていた警官の中に、息子さんがカトリックの「高松さん」という年配の警官がいた。彼は息子を通じて私たちが全ての日本人と同様、警察とも戦争とも何の関係がないことをよく知っていた。そこで彼が警備の時、「高松さん」は気が進まない務めをしなければならないことに恥じているように見えた。彼はいつも「すみません、すみません」と私たちに謝って、勤務中に拳銃を分解して組み立てたり磨いたりして、私たちの言動には全く注意を払っていない様子だった。ずっと後、戦争が終わってから、私は彼の娘さんにカトリック教理を教え、洗礼を授けるという機会があった。「高松さん」は本当に好感の持てる人であった。

私たちは別の刑事たちとも仲良くなった。彼らは私たちが飾りけのない善良な人間であることを知り、私たちも彼らが、できるだけ自分の任務を全うしようとしている同情すべき人たちであることを理解した。すべてが終わったとき、一人の警官は自分の息子を私たちの幼稚園に入れ、彼の妻は私たちの空腹を少しでも和らげようとして、密かにパンを持ってきてくれた。また他の警官は、何度か私たちの食事を作ってくれる賄いの女性を闇市に連れていってくれ、買い物をさせてくれたりした。確かなことは、私たちの誰もその食材をどこで、どのようにして手に入れてきたかを知らなかったことである。

しかしこの時期、私たちが本当に反感を感じたのは、陸軍の憲兵隊軍曹であった。彼は時々、自分の一存で私たちを取り調べに来た。それは明らかに、私たちを強制収容所に送り込むための手がかりを見つけるためだった。彼は修道院の近所を訪ねては、何か私たちに疑わしいことが出てくることを期待して調べ回っていたものと思われる。彼は私たちに無礼な態度を使ったが、これもまた成功しなかった。私たちの見るところ、警官と憲兵は互いに相手に対して悪感情を持っていたという印象がある。おそらく職業上の嫉妬心、あるいは相互の権限への干渉の問題があったのだろうか。どうだったのだろう?

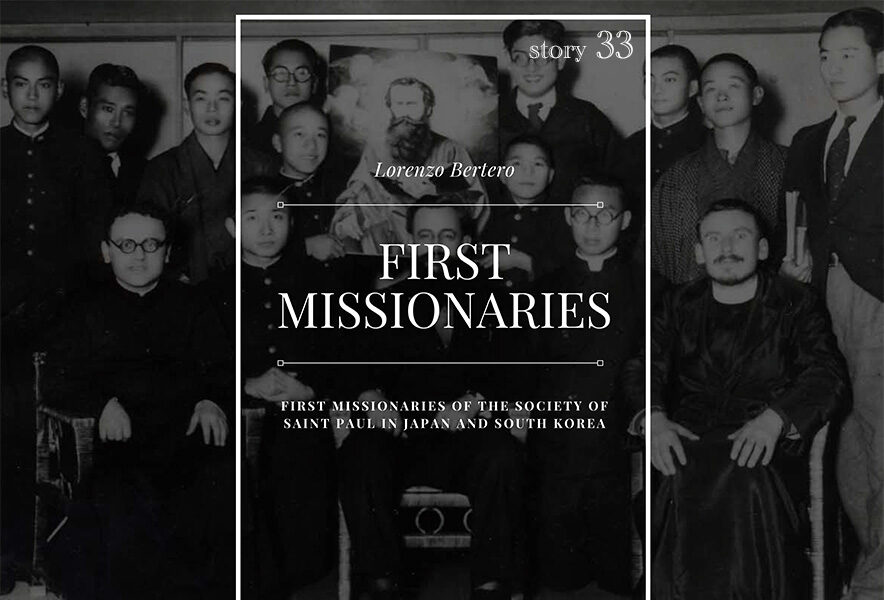

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年